鞍骨王城ノ峯城

富山県氷見市鞍骨(地図)

鞍骨山城から西に伸びる尾根上に築かれている。2025年にCS立体図上で確認され、現地調査で城郭跡であることが確認された。ところが「王城ノ峯」の地名を残していたことが判明し、この城名となった。ある時期までは伝承が残っていたのであろうか。「王」が付く城名は珍しいと思われる。

ほぼ単郭の砦だが、西側尾根筋を堀切と横堀で遮断し、主郭には塁線土塁を設けて守りを固めている。鞍骨山城側は土橋を設けて完全に遮断していないので、おそらくは連携していたのだろう。そうなると飯久保城の狩野氏の城と推測される。

ただ、鞍骨山城よりも明らかに縄張りの工夫が認められる。しかしその工夫は飯久保城の縄張り技術まではいかない。狩野氏が詰城として鞍骨山城を築いた後、何らかの軍事的緊張が起きた時に臨時に築いたものであろうか。それにしても、どんな「王」が在城したのか妄想が膨らむ。(撮影2025年3月)

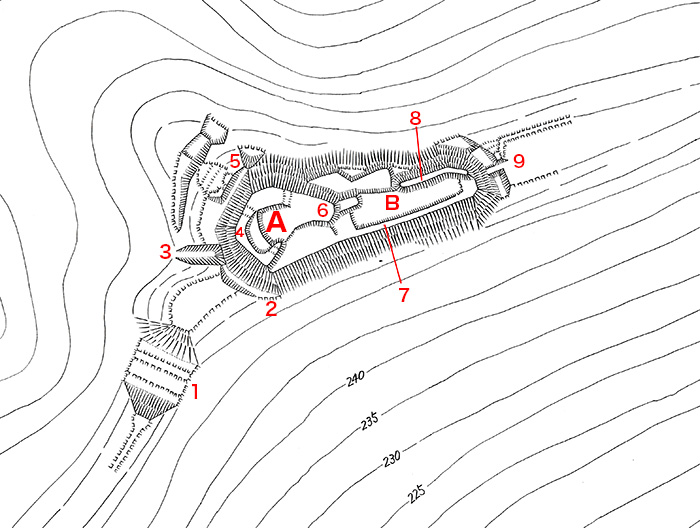

鞍骨王城ノ峯城 城郭図(佐伯哲也氏による作図)

鞍骨山城脇を通る林道をさらに奥へ行く。

城の北側からゆるい尾根を入ります。

城郭図1の堀切部分。幅広で、主郭側がゆるやか。

1の堀切の南側を一番深くしています。

城郭図2の堀切

2の堀切。写真右上が主郭。

3の竪堀。

主郭Aの塁線土塁(城郭図4の部分)

三角点があります。

城郭図5の横堀

城郭図6の櫓台。東方向を警戒しているのか。

Bの削平地

城郭図7の土塁

城郭図8の土塁

8の土塁を東側から。

9の土橋部分を上から見ます。

東側から見た土橋部分。