栂尾城(とがのおじょう:戸川城・船倉城)

富山県富山市大沢野町舟新(地図)

元亀2年(1571)、飛騨の三木良頼の家臣・白屋秋貞(塩屋秋貞)が猿倉山に普請しており、この時期に栂尾城も築かれたのではないかと推測される(『三州志』)。

その翌年、反上杉方の井上肥後守が「船倉」にいて太田保に二度攻め込んでいる。船倉とはおそらく栂尾城のことと思われ、井上は新庄城の鰺坂長実によって撃退されている(鯵坂長実書状)。

天正4年、上杉謙信が越中・能登へ侵攻。増山城と栂尾城を落城させている(上杉謙信書状)。能登攻めに際して、背後の飛騨口を抑えておきたかったのだろう。

その後について『三州志』によれば、上杉方の部将・村田縫殿助が攻め取ったとも、佐々与左衛門が入ったとも記されている。

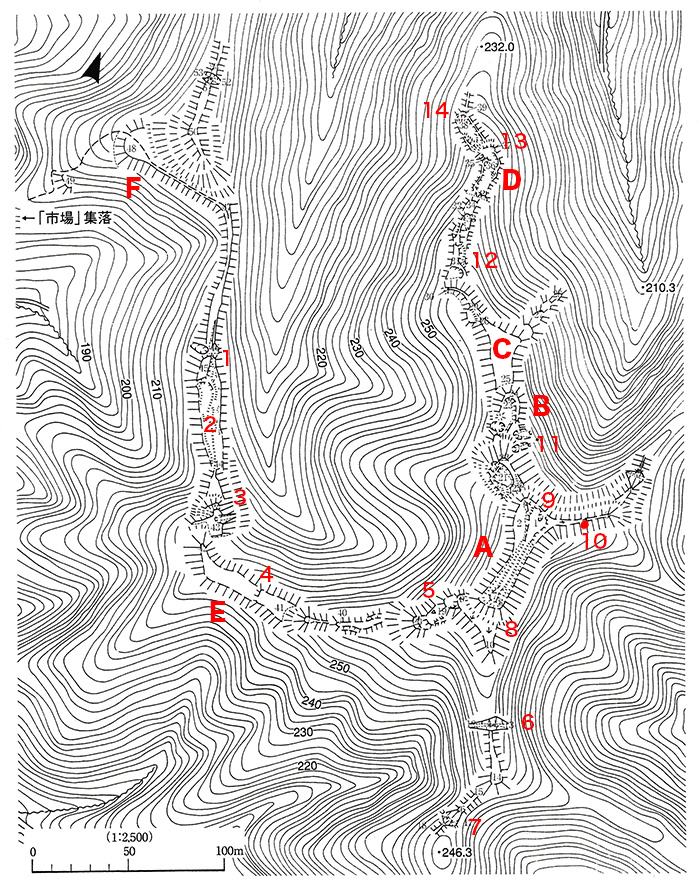

城跡は、谷を取り囲むように尾根に沿って遺構が散在している。麓の市場集落方面が大手だったのであろうが、その方面の守りはやや弱い。削平の甘い主郭から北へ伸びる尾根には塁線土塁で固めた曲輪の存在など、守りが固い。

それにしても、主郭脇にある「抜け穴」と呼ばれる井戸のような巨大穴が、なんとも不気味な存在だ。

ちなみに麓の「市場」集落名は、塩屋秋貞が商才にたけ、当地に市場を開いて軍費を得ていたことに由来するという。(撮影2025年4月)

登り口が分かりにくいので注意。道はあれども最初は藪だらけですが、最初の遺構あたりからは藪も減ります。2ページ目の立体図で確認してください。

付近に駐車スペースもないので、農作業の邪魔にならないように路上駐車するしかないですね。

栂尾城 城郭図(『富山県中世城館遺跡総合調査報告書』より引用)

栂尾城遠景

奥に向かって伸びる道を入って行きます。

獣避けの柵を開けます。

獣というより、ソーラー発電所敷地の柵とでも言うべきか。

山道への入口が分かりにくいので注意を。

藪がひどいですが、道はあります。

途中、数度折れ曲がるのは防衛の意味もあるのでは?

最初に現れる遺構(城郭図Fの曲輪)

Fの曲輪の片方は土塁状になっています。

尾根道を進みます。ここまで登れば、そんなに藪はない。

城郭図1の部分。

通路を折り曲げ、櫓台が監視しています。

城郭図1の竪堀。

平坦面が続いています(城郭図2)

立ちはだかる、凄まじい切岸(城郭図3)

切岸の手前、竪堀を入れています(城郭図3)

城郭図Eの削平地へ入りました。

城郭図4で段を入れています。

城郭図5の曲輪。

山頂でもないのに三角点があります。

曲輪の片側を土塁っぽくしています。削り残しですかね。

城郭図6の堀切。

堀切を反対側から見ます。立派な堀切です。

城郭図7の堀切。

1 2